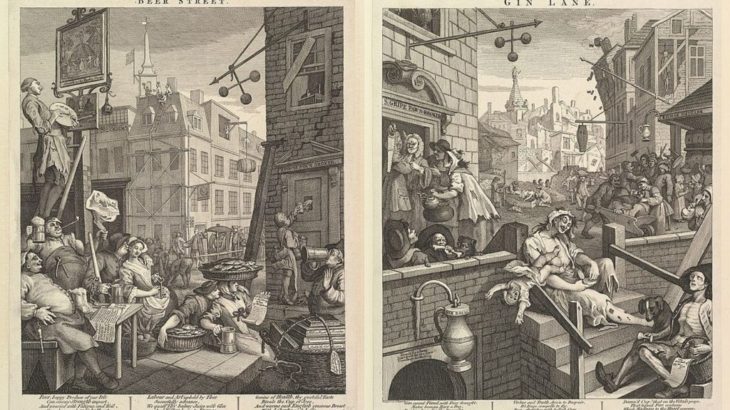

蒸留酒「ジン」に狂った時代

17世紀後半~18世、イギリス-とくにロンドン-で、「ジン」の消費量がいちじるしく上昇しました。ジンは蒸留酒です。この時期はジン・クレイズ(Gin Craze)-ジンに狂った時代-として知られています。多くの人が飲み過ぎで、市は酔っ払いであふれました。社会秩序が乱れ、ジンは蔓延する犯罪・売春・精神疾患などの原因であると考えられるようになりました。

こうした状況に対して議会は、課税によってジンの販売を規制する一連の「ジン法案」を通過させました。おもな法案は1729年、1736年、1743年、1747年、そして1751年に実施されています。しかし、そのつど趣旨や目的が異なり、内容に一貫性がないのが面白いところです。

なお現在の「ジン」は「ねずの実(juniper berries)を蒸留したリキュール」と定義されていますが、当時の「ジン」はあらゆる穀物ベースのアルコールの総称でした。

ジン法案

1730年代までにロンドンにおけるジンの消費量は異常なほど増加しました。ロンドン市民1人当たり週に2パイント(約1リットル)に相当する量でした。政治家や宗教的な指導者は、ジンが人をだらしなくし、犯罪行為を助長していると主張しました。

1736年ジン法:物品税と高額ライセンス料を課すも無視される

1736年の法案では、

- ジン1ガロン(約4リットル)あたり20シリングの物品税

- ジンの販売業者に年間50ポンド(現£8,000相当 ≒ 120万円)の販売ライセンス料

を課すことが決まりました。

しかし、このルールにまともに従う市民はほとんどいませんでした。法が施行されて1年後には、あからさまに無視されはじめました。蒸留ライセンスは、じつに、たったの2件しか購入されなかったと云われています。多くの人が、自家製のジンをつくるようになりました。ジンの蒸留量はさらに増加しつづけ、1736年法の維持は不可能だと考えられました。

1743年ジン法:規制をあきらめ徴税に活かす

1740年から「オーストリア継承戦争」がはじまり、政府は戦費を賄う方法を探します。1743年に施行された「ジン法案」では、ライセンス料や課税が大はばに値下げされました。ライセンス料に至っては、年間£50からたったの20シリングにまで引き下げられました。ジンの生産を減らすことを一時的にあきらめ、徴税を目的にした法案です。

1751年ジン法:まっとうなジン販売を促した政策と穀物の値上がり

ジン・クレイズ対策の法は、ふたたび1751年に施行されました。この法でも販売ライセンス料は低く抑えられましたが、今回は「まっとうな」ジン販売を促すことを目的に調整されました。この法が施行されてからのち、ジン・クレイズ-ジンに狂った時代-は収束しはじめます。しかし歴史家は、これは法律が功を奏したのではなく、原料の穀物が値上がりしたことが要因だったと提言しています。

ジンをイギリスに広めたのはオランダ出身の国王ウィリアム3世

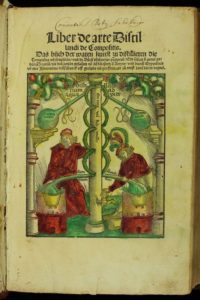

ジンはもともと医療目的のリキュールで、オランダやフランスにおいて、グレープや穀類からエタノールを得るために蒸留されていました。これがやがて飲み物として市場にでまわるようになります。

ジンは17世紀初頭からイギリスでも作られるようになっていましたが、一気に広まったのは1688年以降です。1688年は、名誉革命を経てオランダ出身の国王ウィリアム3世(William III of England)が戴冠した年です。

1689年にイングランド政府は、一定の税金を支払ったイングランド人すべてに蒸留業を許可しました。ジンは当時一般的であったビールに代わって、またたく間に広まりました。さらにフランスからのブランデー輸入が制限されたので、これもジンの流行につながったと考えられています。

参考

Gin Act 1736 Gin Act 1743 Gin Act 1751

Gin Craze

Beer Street and Gin Lane

Gin Jenever

Joseph Jekyll