1764年4月5日、「砂糖法」がイギリスの議会で可決されました。

イギリス政府がアメリカに布いた砂糖法とは

イギリス政府の狙いは、密貿易の阻止と歳入増加

当時、フランス領およびオランダ領の西インド諸島(カリブ海)から北米のイギリス領へ、砂糖と糖蜜の密貿易が行われていました。この密貿易を終わらせるために設けられたのが「砂糖法(Sugar Act)」です。

これまで外国領産の砂糖や糖蜜には高い輸入税が課されていました。イギリス産品の購入を促す狙いがあったのですが思惑通りには運ばず、むしろ密輸が横行する結果となっていました。そこでイギリス政府は、輸入税を減額することによって合法的な輸入を促し、ここから徴税を確実に行おうと考えました。

こうした目的で設けられた条令なので、イギリス政府は、密輸の取り締まりも合わせて強化しました。

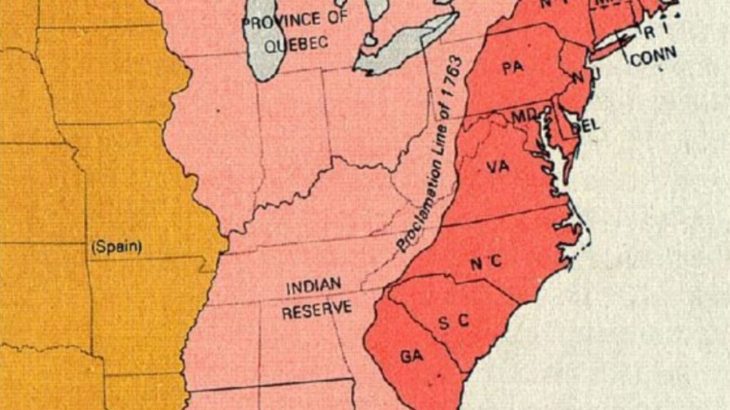

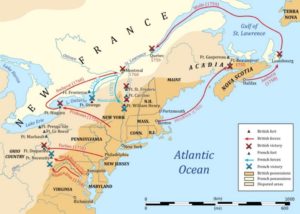

イギリス政府は収入源の確保が必要でした。フレンチ・インディアン戦争(French and Indian War)などの戦費をまかなうたため借金(公債)が嵩んでいました。これに加えて戦後は原住民の反乱を鎮圧するために軍隊を駐屯させる必要があり、ここでも出費が嵩みました。イギリスは、1764年の初めにはおおよそ1億3千万ポンドの負債を抱えていました。

出典 Wikimedia Commons

※フレンチ・インディアン戦争… 英領アメリカ VS 仏領アメリカ の領土争い(1754-1763) 。 ヨーロッパの覇権争いである七年戦争(1756-1763 Seven Years’ War)に包含され、フランス領の一部がイギリスに割譲される結果で終わった。

「1764年の砂糖法」と「1733年の糖蜜法」は目的が異なる

「1764年の砂糖法」は、1733年に施行された「糖蜜法(Molasses Act)」を調整したものですが、目的が異なります。

1733年の「糖蜜法」:イギリス領産品の販売促進が目的

1733年の糖蜜法も「糖蜜や砂糖に課税する」としたものですが、こちらは税収が目的ではありませんでした。糖蜜法は、イギリス植民地の農園主の要望によって成立した法で、イギリス領産の砂糖類をアメリカで買われやすくすることが目的だったのです。そこで外国領産の砂糖類に高い税を課しました。

ただし期待した効果は得られず、密輸入が横行する結果になっていました。

1674年の「砂糖法」:合法的な輸入を促し徴税を行うことが目的

1764年の「砂糖法」の目的は税収を増やすことです。高い輸入税を課していた外国領産の砂糖類の課税を減額することで、合法的な輸入をうながし、確実に徴税することが狙いです。このため、取り立てが厳しくなり、密貿易の取り締まりも強化されました。

「糖蜜法」と「砂糖法」の課税額は?

課税額の変化は次の通りです:

- 1733年の糖蜜法…1ガロンあたり6ペンス

- 1764年の砂糖法…1ガロンあたり3ペンス(半額) ⇒ 2年後にさらに減額

※ペニーとペンスは同じ単位。単数だとペニーで複数だとペンス。

1733年の糖蜜法の施行の際には「1ガロンあたり1ペニー」にすることが、アメリカから求められていました。取引上それが限界だという訴えでした。砂糖法で減額されたものの、アメリカが要求する額の3倍です。

これでは相変わらず、イギリス領西インド諸島の農園主がアメリカ市場を独占したも同然で、糖蜜法と大差がありませんでした。アメリカは抗議をつづけ、ようやく2年後に税額が下げられました。こうして初期の抗議はいったん収束します。

密輸の取り締まりを強化した影響

イギリス本国政府への不信が募り植民地人の革命思想を増長

アメリカの植民地人にとって不快だったのは、商船の取り締まりの厳しさでした。積荷が検査対象となり、イギリス関税局によって差し押さえられたり押収されたりしました。違反した者や税金を支払えなかった者は、遠く離れたノバスコシア(Nova Scotia)にある副海事裁判所(Vice-Admiralty Court)で裁かれることになりました。

こうした取り締まりは、植民地人から「過剰である」と受け取られ、イギリス本国政府に対する不信を招くことになりました。植民地人による革命(1765-1783 / American Revolution)思想が膨らむ要因のひとつともなってゆきます。

外国領産と比較してイギリス領産の砂糖が安いことは、じつはニューイングランド(New England / Colonial era)の蒸留業者に利をもたらしていました。でも、それはあまり認識されていなかったようです。

参考

Sugar-Act | britannica

Sugar_Act

Molasses Act